Puff Daddy, where is Mummy?

«Oui, et c’est la raison de mon livre. Je suis Argentine et je suis venue en France pour faire un doctorat en littérature française. Ma thèse portait sur la littérature dans le rap. J’ai d’abord écrit un premier livre sur le rap en général (‘Sans fautes de frappe’, ndlr). C’est en décortiquant le rap français depuis ses débuts dans les années 90 que j’ai été interpellée d’une part par l’invisibilisation des femmes et, d’autre part, par le discours très peu nuancé des médias sur la misogynie dans le rap. Ils parlent de ça en boucle, sans même demander l’avis des rappeuses. Les médias et les maisons de disques ont mis du temps à prendre le rap au sérieux. Et les rappeuses, elles, ne sont toujours pas prises au sérieux.»

«Les grandes maisons de disques ont toujours pensé et pensent encore qu’une femme dans le rap cela ne peut pas les enrichir car cela ne va pas cartonner. Le problème, c’est que lorsqu’ils signent avec une rappeuse, ils ne lui donnent pas les moyens pour le marketing, les tournées, etc. Et après, ils disent ‘vous voyez, cela ne marche pas’.»

«Pour l’industrie du disque, il faut que la rappeuse soit raccord avec l’image traditionnelle de la femme dans la société. Je ne vais pas vous faire un dessin. On va lui demander de se faire belle, de mettre des hauts talons sur la cover, de ne pas être trop trash dans ses paroles… Cela déconcerte et démotive énormément de rappeuses. C’est toujours le cas aujourd’hui, rien n’a changé à ce niveau-là. C’est vraiment dommage car les rappeuses pionnières comme les plus récentes ont autant de talent que les hommes. Elles doivent juste, comme d’habitude dans notre société et quasi dans tous les genres musicaux, que ce soit la musique classique, le rock ou le jazz, travailler deux fois plus que les hommes pour être reconnues. Après, il y a aussi les rappeuses qui arrêtent une fois qu’elles ont des enfants, ce que ne font pas la plupart des rappeurs.»

«Oui, grâce à l’émission H.I.P.H.O.P. sur TF1, qui passait le dimanche après-midi. Une émission familiale, lancée en 1986, et que tout le monde regardait, c’était incroyable! Suprême NTM, Assasin, MC Solar sont des jeunes qui ont connu le rap grâce à cette émission et qui sont passés ensuite dedans. Sophie Bramly était photographe et avait photographié le hip-hop à New-York dans les années 80. Elle est revenue avec des centaines de photos qu’elle a exposées en France. Elle a réellement ramené la culture du rap en France. Avec Laurence Touitou, son amie qui était avec elle à New-York, elles vont avoir l’idée de cette émission dont on retiendra surtout l’image de Sydney, premier présentateur noir à la TV française. Pourtant, ce dernier était là avant tout grâce à ces deux femmes, ainsi qu’à une troisième, Marie-France Brière, responsable des programmations de TF1, qui va lancer l’émission contre l’avis de sa direction qui n’a pas du tout compris que le Hip-Hop et le rap étaient un véritable phénomène.»

«Dans les années 90, une poignée de femmes ont été signées par les majors dont Diam’s en 2002. Après, plus aucune rappeuse n’a été signée jusqu’en 2017. On ne peut pas dire que cela a bien évolué, non. Or, c’est très important qu’il y ait des rappeuses car c’est aujourd’hui la musique la plus vendue en France et celle qui représente le plus la langue française à l’étranger. J’ai quand même l’impression que la société a un peu évolué depuis #metoo. Ce n’est pas pour rien que trois rappeuses ont été signées en 2017. Espérons que cela dure. Ce qui est nouveau et peut-être positif pour les rappeuses c’est que le microcosme du rap a créé ses propres labels. Par exemple, La Gal, une rappeuse suisse, a fait sa carrière de manière indépendante. Et quoi qu’on puisse en penser, les très nombreuses rappeuses que j’ai interrogées me disent que les rappeurs respectent les rappeuses qui en veulent. Et certains ont leur propre maison de disques.»

«Les rappeuses sont extrêmement harcelées sur les réseaux sociaux, cela m’a beaucoup interpellée. Elles se font menacer de viol, insulter… À tel point qu’elles sont souvent découragées. Les rappeurs reçoivent aussi des insultes mais en général cela tourne autour de ‘va t’acheter un cerveau’. Une rappeuse, quoi qu’elle fasse, elle se fait harceler: pas assez féminine? Une gouine, un garçon manqué, qui mériterait d’être violé. Elle assume son côté féminin, voire sexy? On la traite de pute, de chienne, qui mérite… de se faire violer. C’est sans fin, il n’y a pas d’issue à moins de changer réellement les mentalités des garçons. Mais c’est un phénomène qui touche toutes les femmes: journalistes, écrivaines, artistes, toutes celles qui l’ouvrent en fait.»

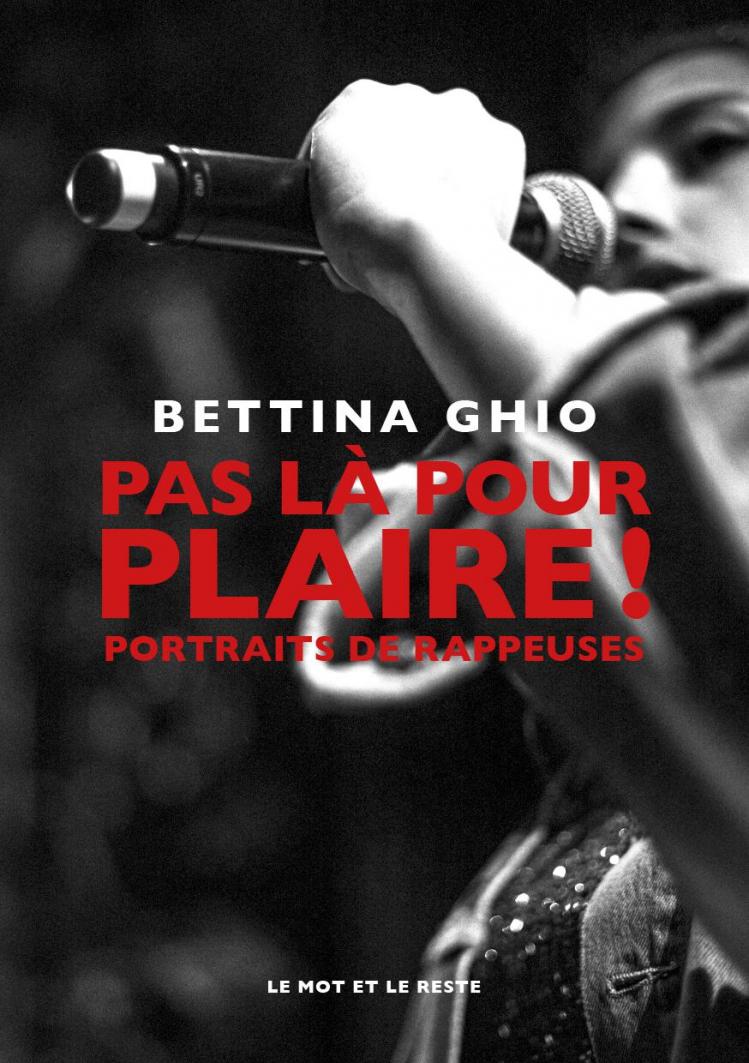

«Logique car elles parlent de leur quotidien, chacune à leur manière: ce que ressent une femme noire ou beur dans les quartiers, une femme qui subit des violences conjugales, qui se retrouve enceinte à 16 ans, seule, parce que le père n’assume pas et que ses parents la chassent, le harcèlement sexuel, de rue… Elles sont les premières à parler de tout cela de manière aussi directe et surtout elles mettent sur la table des sujets que les rappeurs ne portent pas. Elles sont là, elles ont du talent, elles ont des choses à dire et elles sont comme toujours invisibilisées. Il faut que notre société patriarcale évolue et cela passe par raconter l’histoire de ces rappeuses, comme je le fais dans mon livre.»

«Shay a une posture intéressante. Elle présente une image qui n’a pas très bien marché en France mais qui est pourtant très puissante aux States: le rap de Bitch. Elle occupe vraiment la place avec son corps, elle assume à fond sa féminité et ses formes et elle n’a pas peur de montrer qu’elle n’a pas besoin des hommes pour être heureuse et pour gagner sa vie. En France, on a encore du mal avec cela. Et en France, j’aime beaucoup Billie Brelok, une franco-péruvienne qui mélange le français et l’espagnol et aborde des thématiques politiques, culturelles et féminines.»